Vient de paraître:

Frédéric Barbier, Histoire des bibliothèques, d’Alexandrie aux bibliothèques numériques,

3e éd. revue, corrigée et considérablement augmentée,

Paris, Armand Colin, 2021,

303-[1] p., 39 ill. in texte,

couv. ill. en coul.

bibliographie

«Mnémosya».

ISBN 978-2-200-63012-6

(Extrait de l’introduction) L’histoire des bibliothèques, qui a fait l’objet de très nombreux travaux, nous paraît aujourd’hui devenir inactuelle: que pouvons-nous avoir de commun, à l’ère d’Internet et des nouveaux médias, avec ces lieux dont l’image reste toujours plus ou moins poussiéreuse et retirée, les bibliothèques? Le phénomène est accentué par la dématérialisation qui fonde la «troisième révolution du livre» (1) et qui permet la mise en ligne massive de nouveaux contenus: les catalogues de bibliothèque (OPAC) et les séries de métadonnées, puis les bibliothèque elles-mêmes sous forme de textes numérisés. Alors que l’économie des médias change en profondeur, il n’est donc plus, comme auparavant, nécessaire de se déplacer pour avoir accès à l’information. Or, la bibliothèque n’est-elle pas d’abord définie comme le lieu où les textes sont conservés et mis à disposition?

Pourtant, les bibliothèques nous parlent peut-être aujourd’hui plus encore qu’hier, et la question des bibliothèques reste d’une actualité certaine: il n’est que de considérer le mouvement de construction de «médiathèques», où l’attention donnée aux fonctions des bibliothèques nationales, par rapport notamment à la problématique de l’identité. La diversité des structures de bibliothèques (bibliothèques publiques, universitaires, spécialisées, nationales, etc.) suggère que leur inactualité supposée est peut-être un leurre, mais que leurs fonctions deviennent autres: les bibliothèques répondent à un ou à des besoins «au quotidien», qu’il s’agisse d’information (tout n’est pas sur Internet) ou de récréation (on n’a jamais autant publié qu’aujourd’hui), mais aussi d’égalité (donner accès à l’information et à la formation à ceux qui n’en ont pas toujours les moyens), donc de démocratie, ou encore d’identité collective.

Malgré des avancées très réelles, nous en sommes peu ou prou, avec l’histoire des bibliothèques, au stade où en était l’histoire du livre lorsque Lucien Febvre se plaignait, en tête du premier article publié par Henri-Jean Martin dans les Annales ESC des années 1950:

L’histoire du livre, terra incognita. Non que fassent défaut les travaux d’érudition (...). Mais (...) l’histoire de l’imprimerie n’est que trop rarement intégrée à l’histoire générale. Des historiens «littéraires» peuvent encore disserter à longueur de journée sur leurs auteurs sans se poser les mille problèmes de l’impression, de la publication, de la rémunération, du tirage, de la clandestinité, etc., qui feraient descendre leurs travaux du ciel sur la terre. Des historiens économiques peuvent toujours ne prêter qu’une attention distraite à une industrie (…) spécifiquement capitaliste par tant de ses aspects (…). Même chose s’agissant des historiens de la religion, de la morale ou de la politique. Ils sont tous sans excuse (…). Le travail d’érudition continue à se faire –mais le travail d’histoire à s’étayer sur lui et à partir de lui: non pas. Et c’est grande pitié.

Car l’histoire des bibliothèques a longtemps été envisagée de la manière la plus classique, sous forme de monographies (du type «Histoire de la bibliothèque de …»), ou de synthèses nationales. Dans le même temps, le monde des bibliothèques reste, sur le plan professionnel, à la marge de l’université. Les bibliothécaires ne sont pas des universitaires au sens institutionnel du terme, et cette situation entraîne, tout au moins en histoire, une forme d’ignorance d’un domaine pourtant très riche:

[En France], les bibliothèques et leur histoire demeurent pour beaucoup [d’historiens] un sujet bien marginal, comme l’atteste la quasi absence d’allusions aux bibliothèques dans de nombreux ouvrages d’histoire culturelle ou d’histoire de l’éducation (Dominique Varry, au 160e congrès de l’ABF).

Même si des ouvertures ont été faites vers l’histoire des collections, des logiques d’organisation, ou encore des pratiques de lecture et d’utilisation, l’histoire des bibliothèques doit devenir aujourd’hui autre chose qu’une histoire d’abord érudite: il conviendrait de généraliser des interrogations qui nous concernent d’autant plus que nous sommes face à une période de mutations plus sensibles et qu’il faut essayer d’évaluer les changements devant lesquels nous nous trouvons.

L’idéalisation des objets de recherche dès lors qu’il s’agit d’histoire de l’abstrait et de la création (histoire des idées, histoire de l’art, etc.), amène souvent à juger que les considérants matériels souilleraient, d’une certaine manière, le monde des idées. L’expérience nous montre que les discussions ont été violentes, depuis le XVIIIe siècle, sur la question de savoir si le travail des auteurs pouvait ou non faire l’objet d’une rémunération financière qui aurait pour résultat d’assimiler son produit à une sorte de marchandise négociable (2). Bref, pour reprendre le beau titre proposé par Jean-Yves Mollier, l’«argent» est-il compatible avec les «lettres»?

Pourtant, le texte ne peut pas se comprendre en tant qu’entité abstraite, puisqu’il ne se donne à voir, et à lire, que par le biais d’un certain support (une interface) dont les conditions matérielles de fonctionnement (y compris sur le plan économique et financier) influent profondément sur son contenu même, et encadrent sa réception potentielle. C’est tout l’intérêt des problématiques articulées de la «mise en livre» et de la «mise en texte», qui amènent à reconsidérer les catégories les plus générales que sont l’«auteur» (qui est le responsable du texte tel que proposé au lecteur?), le «texte» (sous les multiples formes qu’il prend), voire la «littérature». Comme l’ont souligné un certain nombre de chercheurs, de Georges Duby à Louis Holtz et à Alain de Libéra, la pensée ne se déploie que dans un environnement historique plus ou moins contraignant, et en s’appuyant sur une panoplie d’outils matériels, d’institutions et de pratiques qui en assurent ce que nous appellerons la logistique. En définitive, il existe bien

une histoire instrumentale de la pensée, une histoire de la lecture, de l’écriture, du livre ou de la discussion, qui, nécessairement, viendrait compliquer l’histoire des concepts et celle des institutions (3).

Non seulement les conditions matérielles du travail et des activités intellectuels jouent nécessairement un rôle, mais l’influence du monde des bibliothèques sur celui des idées se fera aussi sentir par le biais des techniques spécialisées peu à peu mises au point pour le traitement des livres –avec par exemple la normalisation de la description bibliographique, ou encore l’élaboration des cadres de classement. Cette histoire instrumentale, c’est celle qui est au cœur du projet des historiens du livre et des historiens des bibliothèques, et qui sous-tend la pertinence et l’actualité de leur travail, alors que les interrogations sur les changements en cours se font toujours plus pressantes.

Nous sommes devenus aujourd’hui plus sensibles au fait que l’économie des médias, alias des «moyens sociaux de communication» (Henri-Jean Martin), encadre un certain nombre de catégories que nous aurions eu tendance à considérer comme données a priori: des catégories comme celles de texte, d’auteur, d’édition, de propriété littéraire, voire de littérature, etc., sont à envisager comme des phénomènes historiques (…).

[Dans cette perspective], qu’est-ce qu’une bibliothèque? La banalité de certains termes les rend paradoxalement plus transparents: si chacun croit savoir ce qu’est un livre, ou une bibliothèque, c’est parce que le mot, employé tous les jours et «sans y penser», ne semble plus poser de problèmes. En réalité, cette évidence est un leurre, et l’histoire du lexique constitue aussi, comme l’ont montré les chercheurs allemands, une voie d’accès très signifiante pour l’histoire des discours, de la pensée et des idées (4).

Le syntagme de «bibliothèque» est bien évidemment d’origine grecque: Βίβλιο-Θήχη, alias l’armoire des livres. La bibliothèque signifie d’abord un meuble défini par son contenu, des rouleaux (volumina), puis des livres en cahiers (codices); par extension, elle désignera la ou les pièces où ces meubles sont rangés. Le terme grec est transposé directement en latin (bibliotheca) et employé, par exemple, pour les nouvelles institutions fondées par les empereurs et mises à la disposition du public (les bibliothèques romaines), mais il reste rare, et sera pratiquement abandonné pendant une grande partie du Moyen Âge: l’époque lui préfère le latin armarium, l’armoire contenant les livres (alld. Bücherschrank). Le dérivé armarius désigne le cas échéant le personnage qui a la charge des livres, autrement dit le bibliothécaire ou le bibliothécaire-archiviste, le plus souvent dans une maison religieuse.

Le terme de bibliothèque désigne aussi, par métonymie, le contenu d’un ou de plusieurs livres. L’Ancien Testament est considéré comme une «bibliothèque», de même que les poèmes homériques, parce que ce sont des textes contenant toute l’expérience humaine. Les écrits des Pères de l’Église constituent une bibliothèque, la Bibliotheca Patrum, tandis que La Croix du Maine et du Verdier publient à la fin du XVIe siècle leurs deux Bibliothèques françoises, qui sont une bibliographie nationale rétrospective (5). L’acception glissera peu à peu à celle de collection éditoriale (la «Bibliothèque verte» de la Maison Hachette). C’est par la même logique que le mot «bibliothèque» est aujourd’hui appliqué à un ensemble de textes dématérialisés et mis à disposition du lecteur par le biais d’Internet: ce sont les «bibliothèques numériques», ou «bibliothèques virtuelles», du type de Google Books, ou de Gallica pour la Bibliothèque nationale de France.

Cette polysémie est signifiante: «bibliothèque» renvoie aussi bien au domaine physique (un espace donné, des objets, etc.) qu’à un contenu abstrait (les textes constitutifs d’un certain ensemble). Le mot le plus utilisé au Moyen Âge pour désigner la bibliothèque dans son acception spatiale est celui de «librairie»…

NB: l'ill. de couverture représente la Stadtbibliothek de Stuttgart, à laquelle a été décerné le prestigieux titre de «Bibliothèque de l'année» en Allemagne en 2013.

Notes

(1) Les Trois révolutions du livre: actes du colloque international de Lyon/Villeurbanne, dir. Frédéric Barbier, Genève, 2001 (Revue française d’histoire du livre, 106-109, 2000). Les 3 [trois] révolutions du livre, Paris, Musée du CNAM, PUF, 2002.

(2) Frédéric Barbier, «De la République des auteurs à la République des libraires: statut de l'auteur, fonctions et pratiques de la librairie en Allemagne au XVIIIe siècle», dans L'Europe et le livre: réseaux et pratiques du négoce de librairie, XVIe-XIXe siècles, Paris, Klincksieck, 1996, p. 415-449.

(3) Alain de Libéra, Penser au Moyen Âge, Paris, Seuil, 1996, p. 65.

(4) Historische Grundbegriffe: Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, éd. Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Stuttgart, Klett, 1972-1997, 8 t. en 9 vol.

(5) Les Bibliothèques françoises de La Croix du Maine et de Du Verdier, sieur de Vauprivas. Nouvelle édition dédiée au roi, revue, corrigée & augmentée d’un Discours sur le progrès des lettres en France (…) par M. Rigoley de Juvigny, Paris, Saillant et Nyon, Michel Lambert, 1772, 6 vol.

Billets récents

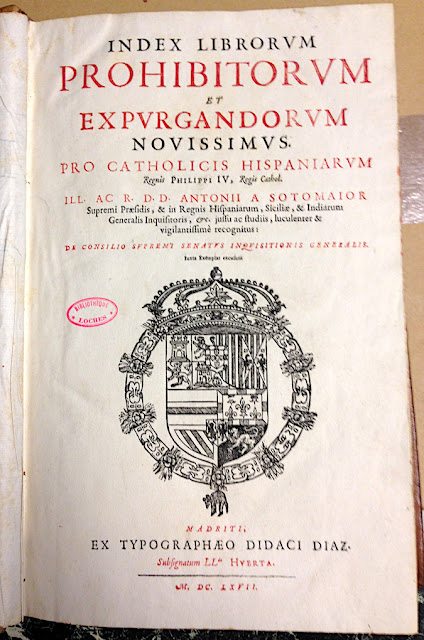

La censure au XVIe siècle

À Paris sous le Second Empire

Un livre en forme de chéquier